Approccio Terapeutico nelle Sindrome di Prader Willi

L'ipotalamo svolge un ruolo importante nella regolazione dell'appetito, nella sensibilità al dolore, nella temperatura corporea e nel ciclo sonno/veglia, tutte attività che nei pazienti affetti da PWS possono risultare alterate. Esso influenza inoltre le emozioni e la memoria a breve termine. Le conseguenze comportamentali di queste anomalie, tuttavia non si manifestano clinicamente fino all'adolescenza cronologica. Dalla nascita all'età di tre anni, il problema principale dei soggetti affetti da SPW è l'estrema ipotonia, di cui una componente è, paradossalmente, la difficoltà ad alimentarsi. All'età di circa tre anni, predominano il ritardo nelle capacità linguistiche e l'emergente iperfagia, ma il ragazzino affetto da PWS viene tipicamente descritto come felice, affettuoso e collaborativo. Nell'adolescenza i problemi comportamentali tipici si trasformano in vere e proprie questioni che i pazienti affetti da PWS e le loro famiglie devono affrontare seriamente. Gli adolescenti affetti dalla sindrome vengono descritti come testardi, impulsivi, influenzabili, irritabili, umorali, irosi, perseveranti, egocentrici, pretenziosi e inclini ad episodi di rabbia se non corrisposti. Il passaggio da un'attività all'altra diventa sempre più difficile e c'è la tendenza a confondere il giorno con la notte. Per questi motivi, tutto quello che riguarda il comportamento relativo al cibo, per quanto importante, sembra essere solo una delle tante anomalie neuro-comportamentali che caratterizzano la malattia.

Questi tratti comportamentali sono frequentemente accompagnati da depressione, ossessioni o addirittura vere e proprie psicosi e costituiscono la causa principale dell'incapacità dei soggetti adulti affetti dalla sindrome di avere successo nelle attività alternative e nel lavoro.

Oltre ai problemi comportamentali, nei pazienti affetti da PWS, sono state identificate altre quattro difficoltà a livello cognitivo: ritardo mentale globale, problemi relativi al linguaggio, incapacità di apprendimento associata a memoria a breve termine e a incapacità a riconoscere la sequenza degli eventi e impossibilità di sviluppare la capacità di applicare le loro conoscenze a nuove situazioni (capacità metacognitiva).

In una prima fase, che va dai primi mesi ai tre anni di vita, l'obiettivo centrale del progetto terapeutico è una riduzione dell'ipotono con successiva instaurazione di una normale motilità sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Si adotteranno manovre di tapping pressorio in situazioni statiche e tapping alternato in situazioni di movimento che consentono di ottenere un graduale aumento del tono; manovre che facilitano l'allineamento e il controllo del capo e del tronco; man4 Agosto, 2005 avanzate fino al raggiungimento della deambulazione; si proporranno situazioni che stimolano attività contro gravità in modo da aumentare gradualmente le competenze motorie, il che consentirà al paziente una maggiore interazione col mondo circostante. Inoltre l'ipotonia assiale impedisce la rotazione del cingolo scapolare e pelvico, quindi oltre a migliorare il tono, bisognerà facilitare i movimenti di svincolo dei cingoli in modo da fornire una base più solida per i movimenti di mani e braccia che richiedono maggiore precisione. Nell'eseguire queste manovre bisogna fare molta attenzione, in quanto, in una situazione di eccessiva flaccidità, manovre troppo forti e veloci, oppure carichi eccessivi possono arrecare al paziente danni di natura ortopedica.

A queste tecniche neurofacilitatorie è bene abinare precocemente una terapia psicomotoria, che, con una serie di stimolazioni sensomotorie, consenta da un lato la sperimentazione del mondo circostante, dall'altro la sperimentazione e una crescente consapevolezza del proprio corpo, infatti i bambini PWS presentano diverse carenze in ambito percettivo: hanno difficoltà a cogliere le diverse parti che compongono il corpo umano; non riescono a giudicare correttamente le distanze, le direzioni e la localizzazione degli oggetti. Sono impiegati con successo esercizi attitudinali e di coordinazione dei movimenti che tendono a migliorare la lateralità e l'orientamento nello spazio.

Dopo questa prima fase il quadro clinico si modifica, si instaura l'iperfagia, quindi l'obiettivo primario del trattamento diventa la prevenzione, per quanto possibile, dell'obesità. Accanto ad una terapia farmacologica è fondamentale controllare l'intake calorico. Questo obiettivo si può raggiungere attraverso due strade: o controllando l'ambiente ( bloccare le porte di cucina, frigorifero e dispensa; non lasciare cibo a disposizione; proibire l'accesso a negozi di alimentari ed a ristoranti in assenza di controllo;prendere il controllo completo dell'accesso al cibo) e gestendo dall'esterno l'apporto calorico attraverso una dieta ipocalorica rigidamente controllata; altrimenti stimolando un maggiore autocontrollo.

Questo lavoro richiede una costante collaborazione della famiglia che dovrà mobilitarsi affinchè il proprio figlio sia in grado di capire e riconoscere i cibi con alto e basso contenuto calorico; è molto importante che il soggetto PWS possa fare la spesa insieme per decidere quale verdura e frutta comprare per i pasti; l asciare la possibilità di entrare in cucina mentre si prepara il pasto con gli alimenti scelti dal paziente; permettere al soggetto PWS, sotto controllo, di preparare i propri pasti semplici; gradualmente estendere la possibilità di scegliere, di fare spesa e di cucinare pasti più complessi; se il paziente aumenta di peso deve decidere autonomamente se ridurre le calorie, fare più esercizio o richiedere un aiuto per un maggior controllo.

Questo lavoro è fondamentale per un soggetto con sindrome di Prader Willi, è infatti un utile strumento di prevenzione verso gli atteggiamenti aggressivi che in gran parte dei casi sono legati all'insaziabilità e alla costante ricerca di cibo.

Inoltre una serie di piccoli accorgimenti quali: e vitare di utilizzare il termine dieta e preferire un approccio che enfatizzi il ruolo di un'alimentazione corretta per una salute ottimale; insegnare a lcuni comportamenti alimentari per risultare accettati in società come qual è una quantità di cibo adeguata; non mangiare mentre si parla; prima di iniziare a mangiare aspettare che anche gli altri commensali siano stati tutti serviti; rispettare gli orari dei pasti; possono essere d'aiuto sia per incentivare l'autocontrollo, sia per ridurre gli attacchi d'ira e anche per favorire l'inserimento sociale.

L'esercizio fisico svolto regolarmente deve essere parte integrante del programma giornaliero di un paziente PWS perché incrementa il consumo calorico, migliora il tono muscolare, migliora la circolazione, distrae dal cibo, migliora l'attenzione. Per migliorare anche le capacità relazionalei è opportuno che le attività fisiche siano svolte in contesti di gruppo.

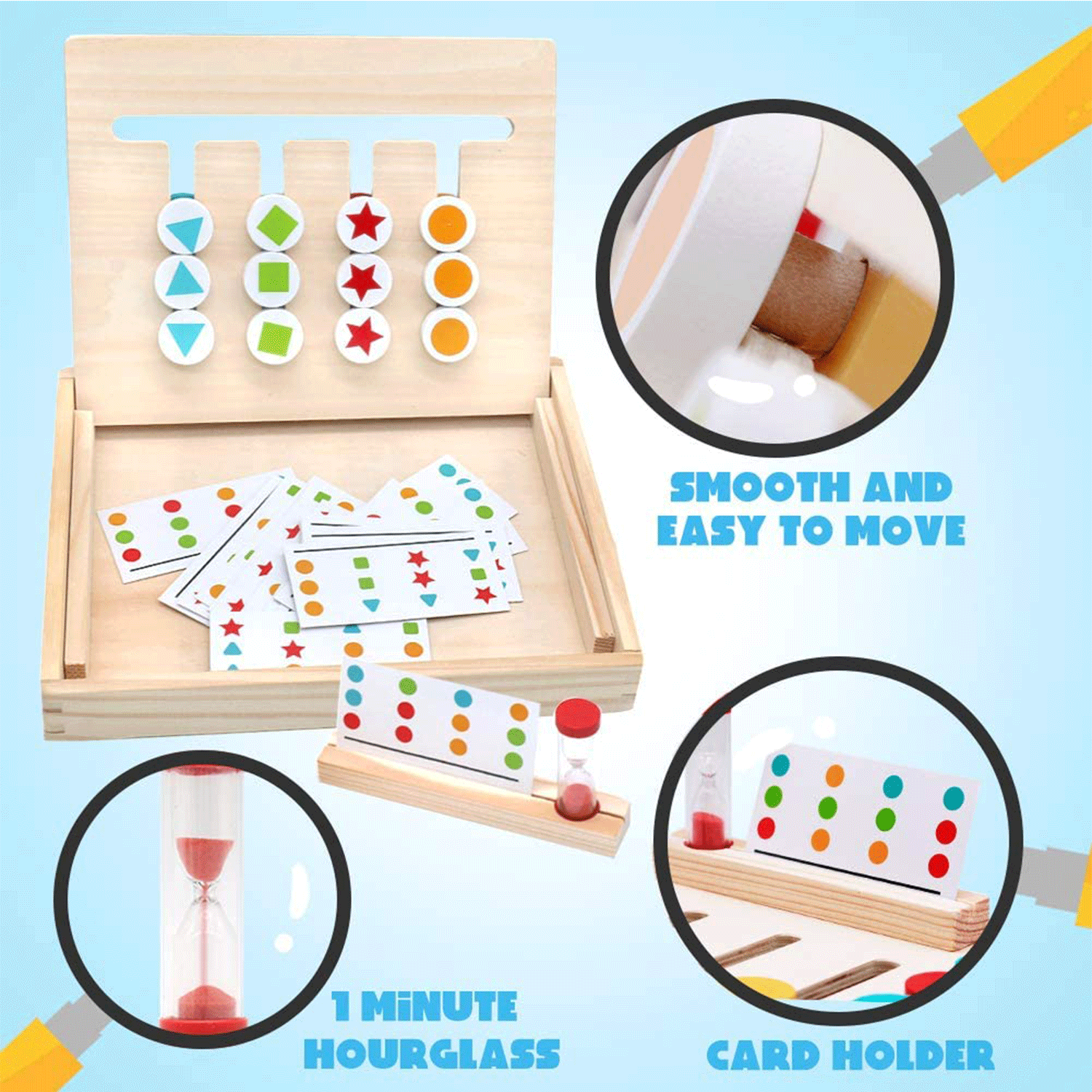

Altro punto fondamentale nel progetto terapeutico dei soggetti PWS è il trattamento del ritardo mentale. Studi approfonditi su questa patologia hanno permesso di individuare le potenzialità e le difficoltà incontrate da questi bambini, in modo da poter strutturare un programma che sia in grado di migliorare le abilità possedute ed evitare il peggioramento delle loro carenze. È noto che questi soggetti acquisiscono ad un ritmo relativamente veloce le tecniche di lettura; che le loro capacità di organizzazione e prcezione visuo-spaziale sono discrete; che presentano difficoltà nei processi che richiedono astrazione, soprattutto nell'apprendimento e nell'applicazione di concetti matematici; che hanno difficoltà nei processi di memoria breve termine. Quindi le attività proposte saranno svariate: si proporranno esercizi di lettura che, come detto, è uno dei punti di forza da sostenere, e successivamente si potranno fare domande su quanto precedentemente letto, oppure ricostruire una storia simile, in modo da esercitare sia la memoria a breve termine che le capacità di astrazione. Si possono proporre attività come la ricostruzione di un puzzle, che affascina particolarmente questi soggetti, proponendone alcuni in tre dimensioni andando così ad esercitare la percezione visuo-spaziale anche nel parametro della profondità che spesso risulta carente. Durante queste attività il terapista deve sempre tener conto della necessità di attività fisica del paziente, quindi bisognerà adottare delle strategie che promuovano il movimento e incentivino allo stesso tempo l'interesse del paziente; ad esempio, per l'attività appena descritta, i vari pezzi che compongono il puzzle potrebbero essere collocati su diversi tavoli e disposti in modo da richiedere l'impiego di entrambe le mani, migliorando così anche la lateralità. Si possono proporre delle attività di ricostruzione di “situazioni di vita quotidiana” mediante foto che tendono a scomporre la situazione nelle diverse azioni che la compongono. Questa attività è un utile strumento per l'esercizio della memoria a breve termine, può aiutare nell'acquisizione di attività quotidiane quale il vestirsi e il lavarsi.

L'insegnamento di strategie cognitive focalizzate sull'autocontrollo e sulle abilità di problem-solving conferisce nuove capacità che determinano l'aumento del senso di efficacia e dell'autocontrollo. La possibilità di compiere scelte consapevoli accresce il senso di dignità personale; al contrario, quando tutte le decisioni e le scelte sono prese da altri, è più probabile che l'individuo regredisca a madalità infantili o anche a comportamenti bizzarri.

Durante le terapie è possibile utilizzare premi e rinforzi che esulino dal settore alimentare, il che evita di intensificare l'ossessione di questi soggetti verso il cibo. Paradossalmente, da studi svolti recentemente si è notato che se viene data possibilità di scegliere fra una ricompensa alimentare e non, in gran parte dei casi la scelta cade sul genere non alimentare.

Molto importante è l'addestramento alle abilità sociali che ha come obiettivo il miglioramento delle relazioni interpersonali. Al soggetto vengono insegnate le abilità richieste per favorire il mantenimento di un'amicizia, l'aiuto agli altri, la cooperazione e la risoluzione dei conflitti. Questo addestramento prevede innanzitutto l'identificazione di comportamenti “problema” e, in seguito, lo sviluppo di un intervento progettato al fine di insegnare una serie di comportaenti che si dimostrino maggiormente funzionali agli obiettivi.

Altro aspetto da tenere in debita considerazione è la sessualità dei soggetti PWS. La maturazione sessuale può essere ritardata, incompleta, ma non assente. La maggior parte di questi soggetti sono sterili, i caratteri sessuali secondari sono poco sviluppati; questo non significa che siano privi di sessualità. È stato provato esattamente il contrario; gli adolescenti con questa sindrome parlano dei loro pensieri riguardo alla sessualità ed hanno gli stessi problemi e le stesse aspirazioni dei loro coetanei sani. Questi soggetti necessitano di un costante supporto durante la pubertà e l'adolescenza; i grandi cambiamenti fisici e psicologici di queste età necessitano di tempo prima che siano compresi e accettati dai ragazzi. Le dinamiche familiari molto spesso complicano ancora di più la situazione. Molti genitori evitano l'argomento negando a loro stessi e ai figli che questi ultimi possano avere pensieri inerenti al sesso; contemporaneamente cercano di reprimere ogni manifestazione di questa dimensione affettiva. Questo comportamento può portare il bambino o a considerare il sesso come qualcosa di cui non si può neanche parlare, e cercherà quindi di nasconderne ogni manifestazione, o potrà essere maggiormente attratto da questo mondo tanto segreto. Per evitare ciò i genitori, ma anche gli operatori, dovranno avere con questi soggetti un dialogo reciproco e continuativo; dovranno risponere alle loro domande con sincerità e senza creare delle false aspettative. Questi problemi portano i soggetti PWS a sentirsi diversi dagli altri. Dovranno sentirsi amati e non giudicati da chi si prende cura di loro, in modo da poter esprimere liberamente le loro necessità, i loro problemi, le loro ansie.

Un'indagine effettuata presso l'ospedale San Raffaele di Milano ha messo in luce che i soggetti con sindrome di Prader-Willi si differenziano su un ampio spettro, che presenta a un estremo individui caratterizzati da un discreto benessere emotivo con un corrispondente discreto adattamento familiare, scolastico e lavorativo, e all'estremo opposto soggetti affetti da stati patologici gravi di tipo psicotico, mentre la situazione intermedia è occupata da un consistente gruppo di soggetti che presentano in misura più o meno accentuata difficoltà relazionali, atteggiamenti aggressivi e comportamenti compulsivi.

Un ulteriore esempio di variabilità fra questi soggetti è riscontrabile nel campo degli interessi. Mentre molti si mostrano attirati da attività che richiedono abilità motorie fini, altri scelgono attività a maggiore impatto motorio come il nuoto o le bocce.

In conclusione possiamo affermare che il processo riabilitativo, data la variabilità che si riscontra nei comportamenti e nelle abilità di questi soggetti, richiede la misurazione di diversi indici per poter avere un'idea chiara sul funzionamento globale della persona. I punti di forza, le abilità, le disabilità nei confronti dell'ambiente devono essere ben valutati al fine di progettare un intervento personalizzato con obiettivi a breve e a lungo termine. Strumento fondamentale per un adeguato controllo sulle attività terapeutiche sono le misurazioni di base che stabiliscono il punto di partenza, e le successive verifiche, a seguito di interventi mirati, i cui dati saranno confrontati con i dati di partenza, in modo da poter avere dati sempre attendibili che ci consentano di apportare le dovute modifiche alle strategie di intervento.

Altro punto fondamentale per l'esito del trattamento è una stretta collaborazione con la famiglia e con gli insegnanti, in modo tale che le dinamiche siano congruenti nei diversi ambiti: centri di riabilitzione, scuola, famiglia.

Indice |

|

| INTRODUZIONE | |

| Capitolo 1 | Aspetti genetici |

| Capitolo 2 | QUADRO CLINICO |

| Capitolo 3 | Criteri Diagnostici |

| Capitolo 4 | Fenotipo Comportamentale |

| Capitolo 5 | Approccio Terapeutico nelle Sindrome di Prader Willi |

| CONCLUSIONI | |

| BIBLIOGRAFIA e RIFERIMENTI LINKS | |

| Tesi di Laurea di: Fabio RESCIGNO | |