IL CAMMINO: fisiologico; analisi del cammino; il cammino nelle paralisi cerebrali infantili; revisione della letteratura scientifica

CAPITOLO 1 - IL CAMMINO FISIOLOGICO:

- Definizione

- Principi generali

- Il ciclo del passo: Fase di appoggio; Fase di oscillazione

- Cinematica del cammino: Cinematica sul piano sagittale - La pelvi, L’anca, Il ginocchio, La tibio-tarsica; Cinematica sul piano frontale - La pelvi e l’anca, Il ginocchio, Il piede; Cinematica sul piano orizzontale - La pelvi, Il femore e la tibia, L’anca; Cinematica del tronco e dell’arto superiore

CAPITOLO 2 - IL CAMMINO NELLE PARALISI CEREBRALI INFANTILI

- Definizione di Paralisi Cerebrale Infantile

- Epidemiologia

- Eziopatogenesi

- Classificazione delle forme cliniche di PCI

- Il cammino nelle sindromi di tipo spastico: Tetraplegia spastica, Diplegia spastica, Emiplegia spastica

- Cinesiologia del cammino nelle PCI: Piede; Ginocchio; Anca; Bacino

CAPITOLO 3 – L’ANALISI DEL CAMMINO NELLE PARALISI CEREBRALI INFANTILI

- Introduzione alle metodiche di valutazione

- Definizione di analisi del cammino

- Importanza dell’analisi del cammino nelle PCI

- Storia dell’analisi del cammino

CAPITOLO 4 – REVISIONE DELLA LETTERATURA SCIENTIFICA

- Introduzione

- Metodologia della ricerca: Strategia di ricerca; Tabella riassuntiva della ricerca bibliografica; Risultati ottenuti; Seconda ricerca bibliografica a partire dallo studio della revisione sistematica “Observational gait assessment tools in paediatrics - A systematic review”; Risultati della revisione (PRISMA chart)

- Strumenti di valutazione osservazione del cammino citati in letteratura: Edinburgh Visual Gait Score (EVGS); Observational Gait Scale (OGS) - Araujo; Salford Gait Tool (SGT); Observational Gait Analysis (OGA); Physician’s Rating Scale; Visual Gait Assessment Scale; Wisconsin Gait Scale (versione pediatrica); Altri strumenti di valutazione citati in letteratura

CAPITOLO 1 - IL CAMMINO FISIOLOGICO

Definizione

Il cammino è un tipo di deambulazione in cui avviene una progressione del corpo nello spazio, alternando l’anteposizione di un arto inferiore all’altro, mantenendo comunque almeno un piede a terra. È la forma di locomozione che distingue l’essere umano dal resto degli animali e risponde al bisogno fondamentale di muoversi da un posto all’altro. È pertanto una delle attività più comuni che le persone fanno quotidianamente (1).

Idealmente la deambulazione viene eseguita in modo efficiente per minimizzare l’affaticamento e in modo sicuro per prevenire le cadute e le lesioni associate. Anni di pratica forniscono ad una persona sana il controllo necessario per camminare mentre si eseguono altre attività, come conversare o guardare in varie direzioni. Anche se una persona sana fa sembrare il cammino un’attività senza sforzo, la sfida della deambulazione può essere riconosciuta osservando gli individui alle due estremità della durata della vita. All’inizio della vita, il bambino piccolo ha bisogno dagli 11 ai 15 mesi per imparare a stare in piedi e camminare (1); in seguito i bambini affinano gradualmente la loro andatura in modo da assomigliare visivamente al modello adulto entro i 4-5 anni di età, con un ulteriore perfezionamento che avviene nel corso degli anni. In tarda età, camminare diventa spesso una sfida sempre più grande. A causa della diminuzione della forza, della diminuzione dell’equilibrio o a seguito di una malattia, gli anziani possono richiedere un bastone o un deambulatore.

Il cammino si basa su meccanismi innati, cioè trasmessi geneticamente, i quali comprendono riflessi, reazioni, automatismi e moduli motori primari (2). Da soli questi meccanismi non costituiscono la funzione cammino, ma assemblati tra loro sotto l’influenza dei modelli e del contesto permettono di realizzarla. I movimenti che lo determinano sono automatizzati, tipici e stabili per tutti gli individui, pur presentando caratteristiche individuali.

La funzione cammino è molto complessa e coinvolge molteplici articolazioni, muscoli, segmenti corporei e il sistema nervoso. Infatti, risalgono al 1911 i primi studi sul controllo nervoso del cammino da parte di TG Brown e coll. (2), i quali avevano rilevato la presenza di reti neurali nei subprimati, contenute interamente nel midollo spinale, responsabili della generazione dei movimenti ritmici complessi propri della deambulazione. Questi circuiti, chiamati CPG, central pattern generator, hanno dimostrato di essere in grado, da soli, di consentire l’innesco dei movimenti tipici della deambulazione, indipendentemente dal controllo esercitato dai centri superiori e dalle informazioni provenienti dalla periferia recettoriale (2).

I CPG sono in grado di attivare le sinergie elementari tipiche della deambulazione autonomamente (reazione segnapassi), tuttavia, per garantire la naturale e armoniosa espressione dell’attività deambulatoria e far sì che la reazione segnapassi venga trasformata in cammino funzionale, è necessario disporre di un adeguato supporto posturale e un adattamento continuo alle condizioni ambientali (2). Per questo motivo il ruolo delle afferenze periferiche risulta essere fondamentale per il controllo della deambulazione.

Oltre alle afferenze periferiche, i CPG sono soggetti costantemente ad un controllo da parte dei centri superiori, che si occupano della formulazione degli scopi, del controllo generale e della verifica dei risultati dell’azione. Inoltre, il controllo automatico del cammino, deputato al controllo dei dettagli esecutivi, degli aggiustamenti posturali, dell’equilibrio e delle eventuali correzioni dell’azione in corso d’opera, viene delegato a strutture filogeneticamente più antiche (gangli della base, cervelletto, tronco dell’encefalo, aree corticali primarie) (2).

La dimostrazione dell’importanza di un’interazione armonica tra strutture centrali e periferiche arriva dall’osservazione del cammino del neonato, nel quale i centri inferiori sono in gran parte ancora disconnessi dai centri superiori, e del cammino dei bambini con Paralisi Cerebrale Infantile, nel quale la lesione centrale altera l’armonica integrazione tra le diverse componenti del sistema funzionale deambulatorio (2).

Principi generali

La deambulazione è un atto motorio complesso, caratterizzato da una sequenza ripetitiva di movimenti degli arti inferiori, con lo scopo di avanzare nello spazio con il minimo dispendio di energia e mantenendo un assetto stabile (3).

Considerando che il cammino è un atto motorio ciclico e ripetibile, è possibile isolarne un modulo, chiamato ciclo del passo (stride), il quale viene generalmente definito dal periodo che intercorre tra due appoggi successivi dello stesso tallone sul terreno; per convenzione si considera il piede destro. Ogni passo comprende due semi-passi (step), rappresentati dall’intervallo compreso tra il contatto iniziale di un piede e il contatto iniziale del piede controlaterale.

Figura 1 - Ogni stride è costituito da due step; lo step è la distanza, sul piano sagittale, tra l’appoggio di un tallone e quello del tallone controlaterale (3).

Inoltre, si identificano altri parametri spazio-temporali di riferimento per l’analisi del cammino che sono rispettivamente:

- La lunghezza del passo (stride length), cioè la distanza percorsa durante un intero ciclo del passo. Viene misurata dal punto di contatto del piede all’inizio della fase di appoggio, al punto di contatto dello stesso piede al termine della fase di oscillazione. Questa dipende in gran parte dalla lunghezza degli arti inferiori e dalla velocità del cammino;

- La lunghezza del semi-passo (step length), cioè la distanza longitudinale tra i due piedi. Viene misurata dal calcagno di un piede al calcagno del piede controlaterale. In genere, nel cammino non patologico, la lunghezza dei due step è pressoché uguale;

- La durata del semi-passo (step time), cioè il tempo necessario per eseguire uno step length;

- La cadenza (cadence), definita come il numero di passi effettuati in un minuto;

- La velocità del passo (walking velocity), misurata in metri al secondo ed uguale al prodotto della lunghezza media del passo per la frequenza del passo (il numero di passi compiuti nell’unità di tempo).

Per ognuno dei due arti si distingue una fase di appoggio o stance e una fase di oscillazione o swing. La fase di appoggio equivale al 60% dell’intero ciclo del passo e corrisponde al periodo nel quale il singolo piede, o entrambi i piedi, si trovano a contatto con il suolo; la durata delle fasi di appoggio è pari al 10% per ogni intervallo di doppio appoggio e al 40% per la fase di appoggio monopodalico.

L’oscillazione invece si riferisce al tempo in cui il piede si trova sollevato da terra per l’avanzamento dell’arto nello spazio; inizia quando il piede si distacca dal suolo e occupa l’ultimo 40% del ciclo del passo.

Figura 2 - Suddivisione fase di appoggio (stance) e di oscillazione (swing).

Il ciclo del passo

L’unità fondamentale della deambulazione è il ciclo del passo, il quale viene solitamente suddiviso in otto sottofasi funzionali (3).

Figura 3 - Fasi del ciclo del passo secondo J. Perry (3)

Queste, combinandosi tra loro, assolvono tre compiti basilari (3):

L’accettazione del carico: è il compito più impegnativo del ciclo del passo e consiste nel trasferimento del peso del corpo sull’arto che ha appena terminato l’oscillazione in avanti e che presenta un allineamento instabile dei segmenti articolari.

Sono interessate due fasi del ciclo del passo: il contatto iniziale e la risposta al carico.

Il sostegno su un solo arto: inizia quando il piede controlaterale viene sollevato per la fase di oscillazione e continua fino quando quest’ultimo non è nuovamente a contatto con il terreno. Durante questo intervallo l’arto in appoggio ha la responsabilità totale di sostenere il peso del corpo in entrambi i piani, sagittale e frontale, mentre la progressione deve procedere.

Sono coinvolte due fasi del ciclo del passo: appoggio intermedio e appoggio terminale;

La progressione dell’arto: dipende dal reciproco rapporto tra l’arto in appoggio e l’arto in oscillazione. Si realizza attraverso lo sbilanciamento del corpo in avanti, l’oscillazione dell’arto in volo (pendolo diretto), l’oscillazione sull’arto in appoggio (pendolo invertito) e il rotolamento del complesso tibio-tarsica-piede (1°, 2°, 3° rocker).

Sono coinvolte quattro fasi del ciclo del passo: pre-oscillazione, inizio dell’oscillazione, oscillazione intermedia e oscillazione terminale (3).

Andando a valutare i centri di rotolamento del complesso tibio-tarsica-piede (rocker), ne osserviamo tre:

- Primo rocker: nella prima fase del ciclo del passo il tallone viene appoggiato al suolo mentre la punta del piede risulta sollevata.

- Secondo rocker: nella seconda fase c’è l’abbassamento della punta per ottenere il contatto di tutta la pianta del piede al suolo; il corpo risulta ancora arretrato rispetto al piede. L’abbassamento della punta è prodotto dalla forza di gravità ed è frenato dalla contrazione eccentrica dei muscoli dorsiflessori del piede (le due forze – gravità e forza dei muscoli flessori – si bilanciano). La gamba, dopo l’appoggio della pianta del piede comincia a spostarsi da dietro verso l’avanti ruotando sulla caviglia.

- Terzo rocker: al termine dell’avanzamento della gamba rispetto al piede interverrà il terzo fulcro: l’articolazione metatarso-falangea. Il ginocchio resta leggermente flesso per poter ammortizzare l’urto. L’arto opposto è in fase di pre-oscillazione.

Figura 4 - Reazione vincolare

I principali muscoli coinvolti nel cammino sono:

- Glutei e ischiocrurali come estensori dell’anca;

- Vasti e retto femorale come estensori del ginocchio;

- Ileopsoas e retto femorale come flessori dell’anca;

- Adduttori e medio gluteo come stabilizzatori del bacino;

- Tibiale anteriore, estensore lungo dell’alluce ed estensore comune delle dita come dorsiflessori del piede;

- Tibiale posteriore, peronei, soleo e gastrocnemio come plantiflessori;

- Muscoli intrinseci del piede con compiti di stabilizzazione della volta plantare. (2)

Passiamo ora ad analizzare in dettaglio che cosa succede nelle differenti fasi del passo nelle diverse stazioni articolari.

Fase di appoggio

Contatto iniziale (0-2 %)

La fase di contatto iniziale (initial contact) rappresenta l’intervallo compreso tra lo 0% e il 2% del ciclo del passo e corrisponde alla fase in cui il piede tocca il suolo, che solitamente avviene con il calcagno (heel strike). In questa brevissima fase la tibio-tarsica passa dalla dorsiflessione alla posizione zero, il ginocchio è quasi esteso e l’anca è flessa di circa 30° (questo valore aumenta se vi è un’antiversione del bacino). La posizione del piede al contatto iniziale è determinata dal pre-posizionamento dell’arto inferiore alla fine della fase di oscillazione: ogni alterazione del contatto iniziale deve essere valutata a partire da questa fase (oscillazione terminale).

Figura 5 - Contatto iniziale

Risposta al carico (2-10 %)

La fase successiva, che rappresenta l’intervallo situato tra il 2 e il 10% del ciclo del passo viene denominata fase di risposta al carico (loading response), durante la quale l’arto in appoggio trasferirà su di sé il peso del corpo, in vista della successiva fase di appoggio monopodalico. Il 10% del ciclo del passo corrisponde alla fase di appoggio terminale dell’arto controlaterale.

Gli obiettivi di questa fase sono quindi l’assorbimento dell’impatto con il suolo, la stabilità sotto carico e il mantenimento della progressione (3). Il ginocchio è lievemente flesso per assorbire l’urto, mentre la tibio-tarsica si flette plantarmente per limitare il rotolamento del calcagno. Nella risposta al carico si conclude il rotolamento sul calcagno (1° rocker) con l’appoggio della pianta del piede e dei metatarsi a partire dal quinto fino al primo.

Figura 6 - Risposta al carico

Appoggio intermedio (10-30 %)

Questa fase, denominata di appoggio intermedio (mid stance), rappresenta la fase iniziale di appoggio monopodalico. Lo scopo di questa fase è quello di sostenere il peso del corpo per consentire la progressione in volo dell’arto controlaterale fino al raggiungimento della verticale (in letteratura definita come “zenith cross” (2)). Questo momento è particolarmente critico in quanto una perdita di stabilità dell’arto in appoggio o un aumento della lunghezza di quello in volo possono compromettere la clearance dell’arto (distanza del piede dal suolo). Esistono diverse modalità compensatorie per garantire comunque la clearance dell’arto in volo, ed evitare di inciampare e cadere: aumento della flessione di anca e ginocchio dell’arto in volo, o steppage, equino funzionale dell’arto in carico, pendolo frontale di tronco, extrarotazione-abduzione della coscia in volo. Questi compensi aumentano il consumo energetico nel cammino, fino a portare ad una riduzione della resistenza e quindi dell’autonomia.

Durante questa fase si realizza il secondo rotolamento sulla tibio-tarsica (2° rocker): ciò avviene mediante lo spostamento della tibia in avanti a chiudere l’angolo con il piede e consentendo la progressione del corpo in avanti. L’anca riduce la flessione di circa 20° portandosi nella sua condizione fisiologica; sul piano frontale restano attivi il medio gluteo ed il tensore della fascia lata per impedire la caduta controlaterale di bacino, mentre sul piano orizzontale la rotazione interna dell’arto in oscillazione determina una rotazione esterna dell’arto in appoggio intermedio.

Figura 7 - Appoggio intermedio

Appoggio terminale (30-50 %)

In seguito allo “zenith cross” si passa alla fase di appoggio terminale (terminal stance). Lo scopo di questa fase è garantire la progressione del corpo oltre il piede in appoggio e consentire un’adeguata lunghezza del passo. Il corpo è in caduta libera verso l’avanti e questo determina il sollevamento del tallone dal suolo: ciò avvia il terzo rotolamento sulle articolazioni metatarso-falangee (3° rocker), meccanismo che sostiene la progressione portando le dita in flessione dorsale fino a 20° circa (2).

Figura 8 - Appoggio terminale

Pre-oscillazione (50-60 %)

Nella fase di pre-oscillazione (pre-swing) si assiste al momento terminale di doppio appoggio, in quanto il piede controlaterale ha preso contatto con il suolo e il carico viene rapidamente trasferito su di esso.

Questa fase ha due scopi fondamentali: consentire la progressione in avanti mediante il meccanismo di push-off e pre-posizionare l’arto per l’oscillazione (2). Per meccanismo di push-off s’intende la spinta propulsiva generata dal tricipite surale prima del distacco del piede da terra. In questa fase si conclude il rotolamento sulle articolazioni metatarso-falangee (3° rocker). Nella seconda parte della pre-oscillazione i muscoli della loggia posteriore e laterale della gamba lasciano il posto ai pretibiali che si preparano a dorsiflettere rapidamente il piede dopo il distacco (inizio dell’oscillazione). Il reclutamento di questi muscoli è un elemento critico, in quanto un errore di timing, con ritardata attivazione, produce lo strisciamento delle dita al suolo, ostacolando la clearance dell’arto.

Figura 9 - Pre-oscillazione

Fase di oscillazione

Inizio dell’oscillazione (60-70 %)

Questa fase, definita inizio dell’oscillazione (initial swing), comincia con il sollevamento del piede dal suolo e termina quando l’arto in volo si trova allineato con quello in appoggio (“zenith cross”). Gli obiettivi principali di questa fase sono la clearance del piede e l’avanzamento dell’arto in volo. I meccanismi che consentono la realizzazione delle funzioni necessarie sono:

- La flessione dell’anca di 20° circa. L’attivazione muscolare che permette ciò è variabile e vengono coinvolti, a seconda della velocità del cammino, i muscoli sartorio, gracile o iliaco (3);

- La flessione di ginocchio che aumenta fino a 60° con principale attività del muscolo bicipite femorale;

- La dorsiflessione di 5° della tibio-tarsica per azione del tibiale anteriore.

Figura 10 - Inizio dell'oscillazione

Oscillazione intermedia (70-80 %)

L’obiettivo cruciale della fase di oscillazione intermedia (mid swing) è il sorpasso dell’arto in volo rispetto a quello in appoggio (zenith cross) e il mantenimento della progressione, portando la tibia perpendicolarmente al suolo; in questa posizione i gradi di flessione dell’anca sono uguali a quelli del ginocchio. In questa fase, l’anca aumenta la flessione, il ginocchio si estende in risposta alla gravità, mentre la tibio-tarsica continua la dorsiflessione verso la posizione zero.

Figura 11 - Oscillazione intermedia

Oscillazione terminale (80-100 %)

Questa è la fase finale dell’oscillazione (terminal swing); inizia con la tibia in posizione verticale e termina quando il tallone prende contatto con il terreno; la gamba viene a trovarsi anteriormente alla coscia.

La funzione di questa fase è la preparazione al contatto inziale: vi è una decelerazione anteriore della coscia con inibizione della flessione dell’anca e rallentamento dell’estensione del ginocchio per proteggerlo dall’iperestensione; la tibio-tarsica rimane in posizione zero.

Figura 12 - Oscillazione terminale

Cinematica del cammino

La cinematica descrive il movimento del corpo sui tre piani dello spazio, indipendentemente dalle forze che lo producono.

Cinematica sul piano sagittale

La pelvi

Il movimento del bacino è caratterizzato da rotazioni di piccola ampiezza (dai 2° ai 4°), con direzione anteriore e posteriore rispetto all’asse mediale-laterale passante per le articolazioni dell’anca (4).

L’anca

Nella fase di contatto iniziale l’anca risulta flessa approssimativamente di 30°, successivamente inizia ad estendersi quando il corpo si sposta in avanti sul piede in appoggio, fino a raggiungere i massimi gradi di estensione (10° circa) nella fase di appoggio terminale. Durante la fase di pre-oscillazione l’anca inizia a flettersi, raggiungendo la posizione neutra a 0° durante il distacco delle dita dal suolo. Nella fase di oscillazione l’anca si flette, al fine di permettere l’avanzamento dell’arto, e raggiunge la massima flessione di circa 30° subito prima del contatto iniziale (4).

Il ginocchio

Nel momento del contatto iniziale, il ginocchio è flesso di circa 5° e continua a flettersi di altri 10°-15° durante l’iniziale 15% del ciclo del passo, con lo scopo di assorbire gli urti e accettare il carico. Dopo la flessione iniziale, il ginocchio inizia progressivamente ad estendersi fino al distacco del tallone dal suolo. A questo punto il ginocchio inizia a flettersi, raggiungendo circa 35° di flessione al momento del distacco delle dita e 60° all’inizio dell’oscillazione intermedia; tale flessione durante la fase iniziale e intermedia dell’oscillazione è necessaria per un’adeguata clearance dell’arto. Infine durante la fase intermedia/terminale dell’oscillazione il ginocchio inizia ad estendersi fino a raggiungere la massima estensione appena prima del contatto iniziale del tallone (4).

La tibio-tarsica

Al momento del contatto iniziale, la tibio-tarsica si presenta in lieve flessione plantare, circa 0°-5°. Subito dopo il piede si flette plantarmente, controllato dall’attività eccentrica dei dorsiflessori, al fine di permettere il completo appoggio del piede a terra. Successivamente, durante la fase di appoggio, la tibio-tarsica raggiunge 10° di dorsiflessione mentre la tibia si sposta anteriormente sopra il piede. Appena dopo il distacco del tallone, la tibio-tarsica inizia a flettersi plantarmente, raggiungendo i massimi gradi (15°-20°) subito dopo il distacco delle dita. Durante la fase di oscillazione si dorsiflette nuovamente fino a raggiungere la posizione zero (4).

Figura 13 - Rotazione della pelvi sul piano sagittale (A), dell'anca (B), del ginocchio (C) e della tibio-tarsica (D) (4)

Cinematica sul piano frontale

La pelvi e l’anca

Durante la fase di accettazione del carico sull’arto inferiore destro, la cresta iliaca sinistra si abbassa lievemente al di sotto dell’altezza della cresta iliaca destra, riflettendo il movimento di adduzione dell’anca destra. In seguito al progressivo spostamento del carico sull’arto in appoggio si assiste ad un’elevazione della cresta iliaca sinistra, risultato dell’abduzione dell’anca destra.

Il modello di elevazione e depressione delle creste iliache riflette il movimento sul piano frontale delle anche (4).

Figura 14 - Movimento sul piano frontale della pelvi e dell'anca (4)

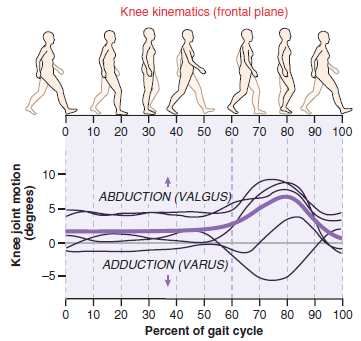

Il ginocchio

Il ginocchio è relativamente stabile sul piano frontale, permettendo solo una quantità molto piccola di movimento in abduzione-adduzione (meno di 3°) (4).

Figura 15 - Movimento sul piano frontale del ginocchio (4)

Il piede

I movimenti di eversione e inversione rappresentano i movimenti più globali rispettivamente di pronazione e supinazione. L’articolazione sottoastragalica durante il contatto iniziale si presenta in lieve inversione di circa 2-3°; subito dopo inizia una rapida eversione del calcagno che termina durante la fase di appoggio intermedia. A questo punto si assiste ad una progressiva inversione fino al raggiungimento della posizione zero al momento del distacco del tallone. Tra quest’ultimo e il distacco delle dita continua l’inversione del piede fino a raggiungere approssimativamente 6°. Durante la fase di oscillazione il calcagno ritorna nella posizione di leggera inversione per prepararsi al successivo contatto iniziale (4).

Figura 16 - Movimento di inversione ed eversione del piede sul piano frontale (4)

Cinematica sul piano orizzontale

La pelvi

Al contatto iniziale del tallone destro la spina iliaca anteriore superiore destra (SIAS) è posizionata anteriormente rispetto alla controlaterale. Solamente durante la prima parte della fase di appoggio intermedio si assiste ad una rotazione interna della pelvi, mentre nella rimanente parte della fase di appoggio vi è una rotazione esterna; contemporaneamente la SIAS di sinistra si muove progressivamente in avanti parallelamente all’avanzamento dell’arto sinistro in fase di oscillazione. Durante la fase di oscillazione dell’arto destro, la SIAS destra si sposta progressivamente in avanti. Complessivamente la rotazione della pelvi durante il ciclo del passo varia da 3° a 4° (4).

Il femore e la tibia

A seguito del contatto con il tallone, il femore ruota internamente per la prima parte della fase di appoggio intermedio; successivamente inverte la sua direzione e ruota esternamente fino al momento del distacco delle dita dal suolo. Infine, durante la maggior parte della fase di oscillazione, il femore appare ruotato internamente. Complessivamente il femore ruota di circa 6°-7° in ogni direzione.

Il pattern di movimento della tibia risulta molto simile al movimento appena descritto per il femore con ampiezza variabile dagli 8° ai 9° (4).

Figura 17 - Pattern di movimento sul piano orizzontale della pelvi, del femore e della tibia (4)

L’anca

Al contatto iniziale l’anca destra appare in lieve rotazione esterna, mentre durante la maggior parte della fase di appoggio si verifica una rotazione interna dell’anca destra con raggiungimento della posizione massima al 50% del ciclo del passo. Da questo momento inizia una rotazione esterna dell’anca destra fino alla fase di oscillazione intermedia, quando l’arto inferiore destro si è portato anteriormente. Dalla fase di oscillazione intermedia al contatto iniziale del tallone destro, vi è nuovamente una leggera rotazione interna dell’anca destra (4).

Figura 18 - Movimento dell'anca sul piano orizzontale (4)

Cinematica del tronco e dell’arto superiore

I movimenti del tronco e degli arti superiori svolgono un ruolo importante nel mantenimento dell’equilibrio e nel ridurre il consumo di energia durante il cammino. Il tronco esegue dei movimenti di traslazione e ruota sul piano orizzontale attorno al proprio asse verticale. Il cingolo scapolare ruota in direzione opposta con un’ampiezza che varia dai 7° ai 9°, come la pelvi. Uno studio di Rozumalski e coll. del 2008 riporta che avvengano dei movimenti intervertebrali complessi anche a livello lombare in tutti e tre i piani dello spazio, fino a 3°-5°(4).

La spalla effettua dei movimenti che risultano essere opposti rispetto alla flessione/estensione dell’anca. L’oscillazione dell’arto superiore ha la funzione di stabilizzare il movimento del corpo attorno ad un asse verticale e ridurre il dispendio energetico (4).

CAPITOLO 2 - IL CAMMINO NELLE PARALISI CEREBRALI INFANTILI

Definizione di Paralisi Cerebrale Infantile

Il concetto di Paralisi Cerebrale Infantile è stato a lungo studiato e più volte modificato, al fine di ottenere una definizione completa ed esaustiva rispetto alla natura del problema ed alla sua evoluzione.

L’attuale definizione di PCI, messa a punto da Rosenbaum e coll. nel 2006 recita: “Le Paralisi Cerebrali Infantili sono un gruppo di disturbi permanenti dello sviluppo del movimento e della postura, che causano una limitazione delle attività, attribuibili ad un danno permanente (non progressivo) che si è verificato nell’encefalo nel corso dello sviluppo cerebrale del feto, del neonato o del lattante. I disturbi motori della PCI sono spesso accompagnati da disturbi sensitivi, sensoriali, percettivi, cognitivi, comunicativi, comportamentali, da epilessia e da problemi muscoloscheletrici secondari” (5).

Andando ad analizzare i termini che compongono tale definizione, il concetto di “disturbo permanente” rimanda ad una condizione stabile nel tempo, tuttavia soggetta a cambiamenti migliorativi o peggiorativi, spontanei o indotti, soprattutto alla luce dei recenti studi sulla plasticità cerebrale. La lesione non evolve di per sé, ma le richieste dell’ambiente al sistema nervoso diventano via via più complesse; pertanto, si può assistere ad un peggioramento della disabilità in funzione sia del danno primitivo, sia dei deficit secondari pervenuti a seguito della mancata acquisizione di esperienze e di nuove capacità (6). Un aspetto innovativo, che emerge dalla definizione di Rosenbaum e coll., risulta essere il riconoscimento della presenza non solo di alterazioni motorie, ma anche di altri disturbi associati, quali deficit cognitivi e relazionali, sensitivi e sensoriali/percettivi, difficoltà di apprendimento, epilessia, pur con frequenza e gravità variabili (5).

Esaminando inoltre i singoli termini che compongono il termine PCI, risulta opportuno segnalare la presenza di alcuni limiti. In particolare:

- PARALISI: termine potrebbe risultare ingannevole e spesso diventa complicato spiegare ai genitori cosa significhi. Potrebbe essere inteso come un problema di muscoli o un’alterazione della contrazione muscolare o ancora un disturbo del tono muscolare; tuttavia il concetto più adeguato potrebbe essere “alterazione del movimento”, a patto di chiarire quale aspetto risulta essere compromesso (misura, forma o contenuto) (6);

- CEREBRALE: questo termine risulta essere improprio, in quanto la lesione può colpire l’encefalo, ma anche altre strutture nervose (6);

- INFANTILE: con questo aggettivo non si fa riferimento solamente all’età del soggetto, ma è opportuno sottolineare come la paralisi del bambino venga intesa come mancata acquisizione di funzioni, in contrapposizione a quella dell’adulto, nel quale vi è una perdita di funzioni precedentemente acquisite (6).

Epidemiologia

La PCI è la malattia neuromuscolare più frequente in età pediatrica e la più comune causa di disabilità fisica (7,8).

La prevalenza è di circa 2 casi su 1000 nati vivi e risulta essere molto più elevata nei bambini prematuri rispetto a quelli nati a termine; questo valore si incrementa nel caso di prematurità di alto grado o se associato a basso peso alla nascita. In particolare per i bambini con peso alla nascita minore di 1500 gr la prevalenza sale a 59,2 casi su 1000 nati vivi; mentre la prevalenza per i nati prima della 32° settimana di età gestazionale è di 125 su 1000 nati vivi (9).

Anche se i bambini nati pretermine hanno un rischio maggiore di sviluppare la PCI, questi rappresentano meno della metà dei casi totali. Infatti, grandi studi epidemiologici hanno rilevato che il 60% dei bambini con PCI sono nati a termine (9).

Oltre alla prematurità e al basso peso alla nascita, i quali sono importanti fattori di rischio per lo sviluppo di PCI, sono stati evidenziati numerosi altri fattori di rischio prenatale e perinatale. Alcuni di questi includono il consumo di alcol o fumo materno, l’obesità materna e le infezioni durante la gravidanza (9).

Eziopatogenesi

L’eziologia della PCI è spesso multifattoriale e include qualsiasi elemento potenzialmente dannoso per il sistema nervoso in via di sviluppo. L’alterazione, che avviene appunto a livello del sistema nervoso centrale, può verificarsi durante la gravidanza, al momento del parto o dopo la nascita. In base ad un criterio eziopatogenetico che tiene conto del periodo in cui è avvenuto l’evento scatenante, i fattori determinanti di PCI possono essere classificati in pre-natali, peri-natali (da 48 ore prima della nascita a 7 giorni dopo la nascita) e post-natali (entro l’anno di vita) (5).

Le cause più frequenti includono:

Fattori pre-natali:

- Infezioni materne (complesso TORCH: toxoplasmosi, rosolia, citomegalovirus, herpes simplex)

- Malformazioni congenite cerebrali (microcefalia, idrocefalo) ed extracerebrali

- Forme familiari con eredità mendeliana

- Agenti tossici e teratogeni

- Complicanze placentari

- Anomalie cromosomiche

- Segni di leucomalacia periventricolare agli esami neuroradiologici

Fattori peri-natali:

- Età gestazionale (< 32 settimane)

- Basso peso alla nascita (< 2500 g)

- Emorragia intracerebrale documentata

- Insufficienza d’organo, o edema cerebrale o shock neonatale (asistolia), con conseguenti manovre rianimatorie

- Sepsi o infezioni del SNC

- Iperbilirubinemia

- Encefalopatia ipossico-ischemica con almeno 2/3 dei seguenti segni: indice di APGAR < 5 a 1 minuto o a 5 minuti, convulsioni prima del 3° giorno di vita, rianimazione

Fattori post-natali:

- Emorragia endocranica

- Traumi

- Infezioni

- Coagulopatie

Le cause pre-natali sono responsabili del 75% di tutti i casi di PCI, tuttavia risulta solitamente impossibile stabilire il motivo e il momento esatto dell’evento dannoso; mentre le cause post-natali costituiscono il 10-18% dei casi di PCI (8).

Le alterazioni più frequentemente associate a PCI, in particolare nel bambino pretermine, sono l’emorragia intraventricolare e la leucomalacia periventricolare. L’incidenza dell’emorragia intraventricolare, nel contesto dell’emorragie intracraniche, supera il 20% ed è massima nei neonati di peso molto basso; ha sede a livello della matrice germinativa dei ventricoli laterali. L’incidenza della leucomalacia periventricolare può superare anche il 20% nei nati pretermine; è inserita nel contesto dei disturbi ipossico-ischemici del prematuro e consiste in una necrosi della sostanza bianca periventricolare (6).

Invece nel bambino a termine il meccanismo che viene più frequentemente chiamato in causa è il danno ipossico-ischemico. L’encefalopatia ipossico-ischemica descrive un quadro caratterizzato da segni neurologici secondari ad asfissia perinatale, ovvero a fenomeni di alterato scambio gassoso nel feto o nel neonato che provoca ipossia, ipercapnia e acidosi. Le sedi più vulnerabili sono localizzate nelle regioni parasagittali della corteccia cerebrale, nel talamo, nei gangli della base e nel tronco encefalico. Nel nato a termine, di frequente riscontro è anche l’infarto cerebrale arterioso, il quale consiste nella necrosi ischemica del tessuto cerebrale in uno specifico territorio di distribuzione di un’arteria cerebrale conseguente a una sua occlusione (6).

Classificazione delle forme cliniche di PCI

La Paralisi Cerebrale Infantile è stata a lungo oggetto di modifiche nella sua classificazione, poiché nessuna delle proposte fatte è riuscita a rendere completa ragione della poliedricità dell’espressione clinica, proprio per l’impossibilità di individuare un unico criterio classificativo in base al quale raggruppare e descrivere i diversi aspetti della patologia nella loro evoluzione (6).

Le varie classificazioni fanno riferimento principalmente a due criteri classificatori: clinico e topografico.

La classificazione più comunemente nota e ancora oggi molto diffusa è la classificazione di Hagberg (1975), la quale prevede la differenziazione dei quadri clinici di PCI in tre macro-gruppi in base al disturbo motorio prevalente (forme spastiche, forme atassiche e forme distonico-discinetiche) e alla distribuzione topografica. Pertanto, le forme cliniche appurate sono:

Forme spastiche:

- Emiplegia

- Diplegia

- Tetraplegia

Forme atassiche:

- Atassia congenita semplice

- Diplegia atassica

Forme distonico-discinetiche:

- Coreoatetosica

- Discinetica

Questo tipo di classificazione offre molti vantaggi, ad esempio è utile per scopi epidemiologici, in quanto fornisce la possibilità di suddividere sistematicamente i pazienti in categorie ben definite, tuttavia presenta alcuni limiti: non viene dato peso alla sede della lesione cerebrale, al momento di insorgenza (timing) della sofferenza del sistema nervoso, all’eziologia, alla patogenesi, alla misura del danno o agli eventuali segni e sintomi associati.

Figura 19 - Suddivisione delle PCI secondo la localizzazione topografica: emiplegia (compromissione di un emilato), diplegia (compromissione degli arti inferiori), quadriplegia o tetraplegia (compromissione di tutti e quattro di arti).

A tal proposito è opportuno menzionare altri due tipi di classificazione: il GMFM-CS e la classificazione proposta da Cioni e Ferrari (2005).

Il GMFM-CS (Gross Motor Functional Measure Classification System) è un sistema di classificazione suddiviso in cinque livelli che tiene conto dell’autonomia grosso-motoria raggiunta dal paziente in età evolutiva con diagnosi di PCI. I cinque livelli corrispondono a gradi decrescenti di autonomia:

- Livello I: bambini che camminano senza limitazioni ma presentano delle lievi difficoltà nelle abilità grosso-motorie più complesse come correre e saltare;

- Livello II: bambini che deambulano autonomamente senza ausili ma che presentano limitazioni nel camminare in luoghi affollati o su superfici pendenti o accidentate;

- Livello III: bambini che camminano con l’utilizzo di ausili;

- Livello IV: bambini non deambulanti che si spostano autonomamente con ausili a motore (carrozzina elettrica);

- Livello V: bambini che non si possono spostare autonomamente e che vengono trasportati.

La classificazione di Cioni e Ferrari (2005), utilizzata prevalentemente nella pratica riabilitativa, è basata sulle principali funzioni adattive motorie (organizzazione antigravitaria, cammino e manipolazione). Limitatamente alle forme spastiche, ciascuna delle tre funzioni viene utilizzata per classificare, rispettivamente, le tetraparesi, le diplegie e le emiplegie (5).

Forme tetraplegiche

- Aposturale

- Acinetica

- Con antigravità a tronco orizzontale

- Con antigravità a tronco verticale

Forme dispercettive

- Bambino “Cado-cado”

- Bambino “Tirati su”

Forme diplegiche

- Prima forma (“Propulsivi”)

- Seconda forma (“Gonna stretta”)

- Terza forma (“Funamboli”)

- Quarta forma (“Temerari”)

Forme emiplegiche

- Mano integrata

- Mano semi-funzionale

- Mano sinergica

- Mano prigioniera

- Mano esclusa

Accanto a queste classificazioni, dal 2007, è in uso l’ICF-CY (Classificazione Internazionale dell’OMS sulla Funzione, Disabilità e Salute – versione per bambini e adolescenti) nel quale il funzionamento e la disabilità sono viste come una complessa interazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali/ambientali in cui vive.

Il cammino nelle sindromi di tipo spastico

Un concetto fondamentale necessario per comprendere le caratteristiche della funzione cammino in un bambino con PCI è che un’alterazione delle funzioni cerebrali determina un’alterazione dell’attività muscolare e della funzione motoria che, a loro volta, influenzano la crescita e lo sviluppo muscolo-scheletrico (10).

La spasticità è uno dei problemi principali nei pazienti che hanno una lesione motoria a livello del cervello o nel midollo spinale (10). Nello specifico viene definita come “un anomalo reclutamento di unità motorie, velocità dipendente, in relazione allo stiramento del muscolo” (6). In altri termini la spasticità o sindrome del motoneurone superiore è un disturbo del movimento molto complesso, in cui, come segno più evidente, vi è l’aumento del tono muscolare a risposo dei muscoli antigravitari (muscoli flessori a livello degli arti superiori e muscoli estensori a livello degli arti inferiori); contemporaneamente, al di sotto di questo segno più evidente, compaiono delle caratteristiche negative come la debolezza muscolare, l’ipocinesia, la perdita della finezza del movimento; vi sono inoltre alterazioni della struttura del muscolo (alterazioni reologiche) (10).

Nel suo complesso la spasticità, oltre all’aumento del tono muscolare, comporta una molteplicità di segni clinici quali: alterazione degli schemi motori, della distribuzione o della scansione temporale della contrazione muscolare, reazione abnorme allo stiramento, eccessiva durata della contrazione, facile esauribilità e precoce affaticamento; tuttavia, può anche venir utilizzata come strategia funzionale per far fronte ai sintomi negativi nominati in precedenza (6).

La spasticità determina progressivamente un accorciamento muscolare che, se non trattato opportunamente, evolve dapprima in contrattura, con il rilascio del muscolo possibile solo in narcosi, ed infine in retrazione, dove è necessario intervenire chirurgicamente a livello dell’apparato locomotore.

In relazione a ciò che è stato affermato, il bambino affetto da PCI non potrà compiere in modo adeguato tutte quelle esperienze di conoscenza dell’arto inferiore, di esercizio di movimento, di esplorazione che compie necessariamente un qualsiasi bambino non affetto da PCI già dai primi mesi di vita. Il bambino con PCI riuscirà a camminare sempre con tempi maggiori rispetto ad un bambino sano.

La modalità con cui i bambini con PCI organizzano funzioni come la deambulazione è, per questo, molto diversa in relazione alle problematiche neurologiche prevalenti che il bambino si trova a fronteggiare (il disturbo percettivo piuttosto che quello motorio o intenzionale) e alle strategie di compenso funzionale adottate. (6)

Trattando questa tesi della funzione cammino, verrà fatto riferimento unicamente alle forme di PCI che permettono al bambino di raggiungere questa funzione, analizzando prevalentemente i segni che accomunano le sindromi di tipo spastico.

Tetraplegia spastica

Nelle forme di tetraparesi spastica il disturbo del tono e del movimento è di solito molto grave, raramente simmetrico, interessa “in eguale misura” gli arti inferiori e i superiori e si rende generalmente manifesto fin dalla nascita; frequentemente vi è associazione di disturbi visivi, uditivi, cognitivi, orofacciali ed epilessia (6). L’organizzazione posturale di questi soggetti rappresenta, secondo Cioni e Ferrari, il fattore discriminante per suddividere le sottocategorie di tetraparesi spastica: vengono pertanto identificate le tetraplegie aposturali, acinetiche, con antigravità a tronco orizzontale e a tronco verticale.

Le tetraparesi con maggiori capacità motorie sono quelle con antigravità bipedica o a tronco verticale. In esse sono presenti competenze antigravitarie sia sugli arti superiori con uno schema flessorio in afferramento, sia sugli arti inferiori che, al contrario, presentano uno schema globalmente estensorio, nonostante la componente flesso-adduttoria delle anche e la facile esauribilità della reazione di sostegno. Questi pazienti riescono a raddrizzare il tronco in statica eretta grazie alla fissazione distale, stabilizzando l’asse corporeo in senso centripeto. Il cammino in questi bambini si presenta lento e faticoso per via della difficoltà nell’organizzare combinazioni complesse di movimento: tendono infatti a ridurre il repertorio motorio al fine di migliorarne l’utilizzo, hanno difficoltà nell’integrare la reazione di sostegno con la reazione segnapassi e nella distribuzione del peso tra gli arti superiori e inferiori. In stazione eretta avanzano strisciando i piedi a terra, in valgo-pronazione, così da inibire la reazione di sostegno dell’arto in appoggio e la reazione segnapassi dell’arto in sospensione (6). Anche se esercitata nelle sedute di terapia, in età adolescenziale la funzione cammino verrà comunque abbandonata per orientare il paziente verso l’utilizzo di una carrozzina ortopedica: il motivo è da ricondursi al progredire delle deformità muscolo-scheletriche ed una maggior funzionalità del suddetto ausilio nei confronti delle esigenze ambientali dell’individuo.

Diplegia spastica

Con il termine diplegia spastica si definiscono tutte quelle forme di PCI nella quale la lesione comporta un interessamento di tutti e quattro gli arti, ma in misura prevalente quelli inferiori. Gli arti inferiori sono contraddistinti da iperreflessia, aumento del tono e limitazioni nei moduli motori; al contrario gli arti superiori presentano buone abilità grosso-motorie. Questi pazienti riescono a raggiungere, nel corso del loro sviluppo, le tappe neuropsicomotorie fondamentali, quali l’acquisizione della statica eretta e della funzione cammino entro i 5 anni. Secondo la classificazione di Cioni e Ferrari, il vero fattore discriminante delle diplegie spastiche è rappresentato dalle diverse strategie messe in atto nella funzione cammino (6). In base a tale prospettiva i soggetti sono stati raggruppati in quattro sottoforme:

Prima forma (propulsivi): questa forma può venir ulteriormente categorizzata a seconda dell’atteggiamento flessorio o estensorio dell’anca in appoggio monopodalico. Gli elementi connotativi sono rappresentati dall’antepulsione del tronco e dal bilanciamento sulle punte. La propulsività si traduce nel costante inseguimento del baricentro da parte del paziente, proiettato nello spazio anteriore, dal tronco antepulso e dal bacino antiverso. Il carattere propulsivo potrebbe derivare dalla difficoltà nel bambino di organizzare reazioni paracadute efficaci nello spazio posteriore.

Gli arti superiori vengono mantenuti in avanti per reazione di difesa più che per reale necessità di sostegno, con appoggio costante sugli ausili. Gli arti inferiori presentano uno schema estensorio con interferenza flesso-adduttoria, il tronco è sempre antepulso, durante il cammino non riescono ad estendere l’anca dell’arto in appoggio (per compenso sfruttano la rotazione del tronco sull’arto in appoggio e l’elevazione omolaterale del bacino), è presente equino di contatto e di pieno appoggio (6);

Seconda forma (gonna stretta): il cammino in questa forma si presenta con un’accentuazione della flessione di ginocchio nell’arto in carico, con intrarotazione e limitazione nel range di movimento dell’anca sia nella sua flessione (in fase di oscillazione) che nella sua estensione (nella fase di appoggio) e con bilanciamento sull’avampiede; il piede è disponibile alla dorsiflessione e può presentarsi con deformazione in valgo-pronazione (equino di contatto) o talismo. Il tronco, tuttavia, si mantiene verticale determinando buone abilità di fissazione prossimale. Un segno clinico peculiare di questa forma è il pendolo sagittale in antiversione/retroversione del bacino per consentire l’avanzamento nel passo anteriore (6);

Terza forma (funamboli): i soggetti presentano problematiche dispercettive più importanti come la ridotta tolleranza dello spazio posteriore. Il cammino è definito a funambolo perché essi effettuano un particolare pendolo frontale di tronco che ricorda vagamente quello utilizzato dagli equilibristi. Altri elementi distintivi sono il pivot sull’avampiede dell’arto in appoggio (equinismo di contatto e di spinta), gli arti superiori mantenuti abdotti e semiflessi ai gomiti, l’antepulsione del tronco con iperlordosi lombare e la velocizzazione della marcia (6);

Quarta forma (temerari): all’interno del gruppo dei diplegici definiti come temerari, sono incluse altre tre sottoforme che si differenziano in base alla localizzazione del deficit motorio: si distingue pertanto una forma generalizzata, una distale propriamente detta e una simmetrica, comunemente chiamata doppia emiplegia.

Nei temerari generalizzati, gli elementi connotativi della funzione cammino sono l’equinismo all’avvio della marcia e la modesta flesso-adduzione delle anche.

Nei temerari a carattere prettamente distale, a fronte di un minor interessamento dell’anca, l’equinismo è più marcato e risulta osservabile in fase di pieno appoggio, fase di oscillazione e nel contatto iniziale.

Per quanto concerne le doppie emiplegie, esse presentano un emilato più compromesso nel quale anca e ginocchio rimangono flessi in fase di appoggio monopodalico (6).

Emiplegia spastica

Le emiplegie spastiche sono patologie derivanti da una lesione unilaterale o asimmetrica a livello del sistema nervoso centrale che si manifesta nel paziente con deficit motori e di altra natura, maggiori nella metà di corpo controlaterale rispetto al danno cerebrale e con l’interessamento sia dell’arto superiore sia dell’arto inferiore. Le sottoforme di emiplegia spastica vengono suddivise in base all’epoca di insorgenza della lesione: forma malformativa precoce, forma prenatale, forma perinatale e forma acquisita. Nell’emiplegia si osserva un arto inferiore maggiormente intraruotato con un piede atteggiato in varo-supinazione, più raramente in valgo-pronazione. L’anca, soprattutto dal lato più colpito, può non risolvere la flessione al termine della fase di appoggio, mantenendo il bacino in antiversione in associazione a iperlordosi lombare compensatoria. Il bacino appare abitualmente più sollevato dal lato più compromesso. Il ginocchio rimane leggermente flesso anche nel passaggio della verticale dell’arto controlaterale, più raramente si presenta in recurvato (6).

Cinesiologia del cammino nelle PCI

Le lesioni cerebrali nei primi anni di vita influenzano profondamente la crescita e lo sviluppo muscolo-scheletrico, e ovviamente la deambulazione stessa. Quando si analizza una marcia patologica è fondamentale ricordare che quello che si sta osservando è una combinazione di causa ed effetto. L’andatura patologica, infatti, è un misto di fattori primari, secondari e terziari. Gli effetti primari sorgono al momento del danno cerebrale e sono la diretta conseguenza della lesione, sono generalmente permanenti e difficilmente correggibili; questi ultimi impongono delle forze anormali sullo scheletro, con il risultato che né l’osso né il muscolo crescono in modo normale. Questi cambiamenti propri dell’apparato locomotore vengono definiti effetti secondari della lesione cerebrale, in quanto non sono immediati, perché i muscoli e le ossa crescono lentamente con il tempo; di conseguenza le deformità muscoloscheletriche emergono lentamente nel tempo e in diretta proporzione al tasso di crescita scheletrica. Gli effetti terziari della lesione, o coping solutions, sono quei meccanismi utilizzati dal soggetto per affrontare le anomalie primarie e secondarie (10).

Nelle PCI ogni prerequisito del cammino può essere in qualche modo compromesso per varie cause, ed ogni variazione dal normale comporta una maggior fatica ed un maggior dispendio energetico, modificandone anche la cinematica e la cinetica. È possibile, infatti, analizzare le diverse problematiche biomeccaniche e cinesiologiche che portano il soggetto a mettere in atto diverse strategie e compensi. (2)

Piede

Il piede rappresenta il “collegamento” tra il corpo e il suolo, pertanto, svolge un ruolo importante nelle funzioni di atterraggio, assorbimento del carico, stabilità, progressione e spinta. Alterazioni a carico di questo distretto sono frequenti all’interno dei quadri di PCI, con conseguente modificazione del ciclo del passo e deterioramento progressivo delle strutture anatomiche del piede (6).

I segni clinici che osserviamo sono:

- Eccessiva flessione plantare

- Eccessiva flessione dorsale

- Deviazioni sul piano frontale, quali varo-supinazione o valgo-pronazione

Eccessiva flessione plantare o “equino”

Questa condizione risulta essere particolarmente frequente nella PCI, tale da essere considerata un carattere distintivo. Il piede equino è un difetto decisamente importante in quanto in grado di produrre (11):

- Compromissione dell’allineamento verticale del corpo (raddrizzamento);

- Perdita di progressione del corpo durante la fase di appoggio per riduzione della lunghezza del passo singolo (3);

- Riduzione della velocità di avanzamento progressiva (6);

- Peggioramento dell’equilibrio sia statico che dinamico.

Inoltre, presenta una grande variabilità di espressione in forme cliniche diverse di PCI e può assumere significati differenti (difetto/compenso). Spesso evolve nel corso dello sviluppo dello stesso soggetto e può essere utilizzata come strategia per rendere più funzionale il cammino (6).

Di seguito vengono elencate alcune delle espressioni più frequenti:

- Equino di contatto: la presenza di questo tipo di equino è limitata alla fase di contatto iniziale; pertanto, si assiste ad un’inversione dello schema di appoggio (dalla punta al tallone). Questa condizione determina l’assenza del 1° e del 2° rocker. Quando aumenta il carico sul piede, l’equino tende a ridursi rapidamente se la tibio-tarsica risulta libera, più lentamente se la contrattura/retrazione del tricipite surale cede solo sotto il peso del corpo. Quest’ultimo caso può comportare degli aggiustamenti in iperestensione del ginocchio (se la tibia arretra sotto il peso del peso) o in flessione di ginocchio e di anca (se la tibia avanza) (2).

Le possibili cause di equino di contatto sono:

- Influenza dello schema locomotorio primitivo;

- Esagerazione della reazione di sostegno;

- Deficit di dorsiflessione durante la fase di volo (debolezza o alterato timing di attivazione dei muscoli stessi);

- Contrattura/retrazione dei plantiflessori;

- Co-contrazione tra plantiflessori e dorsiflessori durante la fase di sospensione, con inevitabile prevalenza dei primi (6).

Figura 20 - a. Equino di contatto che cede quando aumenta il carico sul piede. b. Equino persistente anche durante la fase di appoggio (equino di pieno appoggio), con conseguente flessione di ginocchio e di anca per consentire alla tibia di avanzare. c. L'equino di contatto è seguito da un appoggio plantigrado solo se il ginocchio va in iperestensione permettendo alla tibia di arretrare (è presente una contrattura che non si riduce in carico).

Equino di pieno appoggio: si manifesta nella fase di appoggio intermedio e blocca il 2° rocker, il quale viene sostituito unicamente dal 3° rocker. Per questo motivo l’avampiede viene sollecitato in valgo-pronazione o varo-supinazione secondo l’orientamento del ginocchio. Questo tipo di equino riduce la stabilità in appoggio, anticipa la fase di spinta e riduce la lunghezza del passo controlaterale. Generalmente aumenta nel cammino a piedi nudi e richiede dei compensi a livello del ginocchio (iperestensione o flessione), dell’anca (flessione o estensione) e del tronco (antepulsione).

Figura 21 - Alterazioni nella fase intermedia di appoggio per la presenza dell'equino di pieno appoggio. a. distacco precoce del tallone, b. iperestensione del ginocchio, c. flessione e antepulsione del tronco.

Le possibili cause dell’equino di pieno appoggio sono:

- Eccessiva reazione di sostegno che comporta l’estensione simultanea di tutte le articolazioni dell’arto inferiore;

- Contrattura/spasticità del tricipite surale;

- Irradiazione muscolare patologica, in genere di natura discinetica, a carico dei muscoli plantiflessori, spesso a partenza dal quadricipite (6);

- Intolleranza percettiva al carico (reazione primitiva di avoiding)

- Equino di spinta: si osserva un distacco prematuro del tallone che rende più breve la fase di appoggio intermedio. È causato dall’avanzamento della tibia sul piede che, allungando il tricipite surale e gli altri plantiflessori, ne provoca la contrazione prematura per un’abnorme reazione allo stiramento. Viene spesso sfruttato in modo funzionale per la progressione e la velocizzazione del cammino.

- Equino durante la fase di oscillazione: è un equino che compare durante la fase di sospensione dell’arto e può portare allo strisciamento della punta (clearance insufficiente). Si individuano due tipologie fondamentali:

- La prima è rappresentata da un equino per piede cadente, dovuto a un deficit dei dorsiflessori del piede;

- La seconda è rappresentata da un equino per co-contrazione, determinato dall’attivazione fuori fase dei muscoli plantiflessori che sovrasta l’azione dei dorsiflessori.

L’equino in fase di sospensione porta a un accorciamento del passo anteriore e alla necessità di utilizzare meccanismi compensatori per l’avanzamento, quali:

- Reazione di piazzamento (placing) per attivare la risposta muscolare dei dorsiflessori. Rappresenta un compenso economico e funzionale, ma non sempre risulta possibile;

- Inversione della catena cinetica (dalle dita alla caviglia);

- Esagerata flessione primitiva di anca e secondaria di ginocchio (steppage);

- Equino funzionale controlaterale;

- Sollevamento omolaterale dell’emibacino;

- Abduzione/circonduzione dell’arto inferiore (schema falciante);

- Inclinazione laterale del tronco opposta al lato affetto (pendolo frontale);

- Meccanismo del pass-retract.

- Equino strutturale: è un equino che permane durante tutte le fasi del ciclo del passo e può eventualmente ridursi, senza però scomparire, durante la fase di pieno appoggio per l’azione di stiramento muscolare esercitata dal carico. È causato dalla trasformazione della spasticità prima in contrattura e poi in retrazione della struttura mesenchimale di supporto del tricipite, pertanto non scompare nemmeno in narcosi (11). Può combinarsi a valgo-pronazione o varo-supinazione del piede, che talora possono mascherarlo.

- Equino funzionale: raggiunge il suo culmine durante il passaggio della verticale dell’arto controlaterale in volo ed evita la zoppia e l’asimmetria dei movimenti pendolari del tronco. Le possibili cause sono:

- Eccessiva lunghezza dell’arto inferiore controlaterale, abitualmente per mancata flessione del ginocchio nella fase di appoggio intermedio;

- Eccessivo accorciamento dell’arto in carico, abitualmente per mancata estensione del ginocchio nella fase di appoggio intermedio.

Eccessiva flessione dorsale o “talismo”

Un’eccessiva flessione dorsale può essere causata da:

- Ipoposturalità ed esaurimento della reazione di sostegno;

- Debolezza dei plantiflessori estrinseci, specie del soleo;

- Eccessiva lunghezza del tricipite surale (post-chirurgica o da cedimento strutturale).

La presenza di un piede talo ritarda il sollevamento del calcagno nella fase di appoggio terminale annullando la fase di spinta. I passi risultano perciò più corti e la velocità del cammino ridotta (11). Il talismo contribuisce ad un cammino a ginocchio flesso (crouch gait) per compromissione della coppia estensoria attiva sul ginocchio. Aumenta inoltre l’instabilità nella fase di appoggio e produce un maggiore affaticamento complessivo.

Figura 22 - Il talismo altera la fase di spinta e contribuisce a un cammino a ginocchio flesso.

Deviazioni sul piano frontale

Le deviazioni sul piano frontale sono rappresentate da:

- Eccessiva inversione (varo-supinazione), causata da iperattività/retrazione dei muscoli inversori (tibiale anteriore, tibiale posteriore, estensore e flessore lungo dell’alluce) non equilibrata dagli eversori (peroneo lungo, estensore comune delle dita);

- Eccessiva eversione (valgo-pronazione), causata da debolezza dei muscoli inversori, oppure da un’azione prematura e intensa dei muscoli peronei, da lassità legamentosa o da tensione eccentrica del tricipite surale su un calcagno valgo.

La presenza di deviazioni sul piano frontale determina un’aumentata apertura/chiusura dell’angolo del passo, con possibile conflitto torsionale al ginocchio, un aumento della frequenza delle cadute e una tendenza a strutturare deformità articolari secondarie dolorose (2).

Ginocchio

Nel ciclo di ogni passo, il ginocchio compie quattro archi di movimento con alternanza di flessioni ed estensioni. Le principali funzioni del ginocchio durante la marcia sono: assorbire lo shock provocato dall’impatto con il suolo, stabilizzare l’arto in carico per assicurare sostegno al peso del corpo, consentire l’avanzamento rapido dell’arto in sospensione permettendone la clearance (4).

Le alterazioni che più vengono riscontrate nelle PCI sono caratterizzate dalla presenza di:

- Ginocchio flesso

- Ginocchio esteso

- Deviazioni in varo-valgo

Ginocchio flesso

La presenza di un ginocchio flesso può essere ricondotta a cause “posteriori” o “anteriori” (2). È opportuno inoltre nell’analizzare il ginocchio fare una distinzione tra l’aumento di flessione durante la fase di appoggio, specie al passaggio della verticale, e l’inadeguata estensione durante la fase di oscillazione, in particolare nella fase terminale (11).

Figura 23 - La flessione di ginocchio incrementa il momento flessorio esterno poiché aumenta il braccio di leva

La prima condizione può essere determinata da:

- Contrattura/retrazione degli ischiocrurali (causa “posteriore”);

- Abnorme reazione allo stiramento degli ischiocrurali a partire dal contatto iniziale del piede al suolo, sollecitata nella fase di oscillazione dalla flessione dell’anca;

- Contrattura/retrazione dell’ileopsoas con antiversione secondaria del bacino;

- Debolezza del tricipite surale (causa “anteriore”), in particolare del soleo, che comporta un’inadeguata estensione del ginocchio nelle fasi di appoggio intermedio e terminale per compromissione del punto fisso del quadricipite;

- Rotula alta per cedimento del tendine sottorotuleo (causa “anteriore”), che porta ad una progressiva riduzione della capacità del quadricipite di estendere il ginocchio;

- Piede reflesso per retrazione del tricipite surale, specie del gastrocneomio

- Extratorsione tibiale che riduce la capacità estensoria all’anca dei muscoli glutei e alla tibio-tarsica del soleo, contribuendo alla flessione del ginocchio nella fase di appoggio (11).

Questa condizione compare durante la fase di accettazione del carico e persiste per tutta la fase di appoggio. Determina un aumento del momento flessorio al ginocchio con riduzione della resistenza del quadricipite e necessità di ricorrere allo schema estensorio primitivo (piede equino). Inoltre il crouch è spesso associato a talismo e a un ritardato distacco del tallone, tuttavia se i plantiflessori lo consentono, può essere associato anche ad un anticipato sollevamento del calcagno con lo scopo di migliorare l’equilibrio e di facilitare il passaggio della verticale dell’arto controlaterale in oscillazione (equino funzionale) (2).

La seconda condizione può essere causata da:

- Abnorme reazione allo stiramento o retrazione degli ischiocrurali messi in tensione dalla flessione dell’anca (11).

In questo secondo caso, se la flessione persiste anche nella fase terminale dell’oscillazione, determina una riduzione della lunghezza del passo anteriore, favorisce il contatto di pianta o l’inversione dello schema di appoggio e si accompagna solitamente ad antiversione del bacino (2).

Ginocchio esteso

La presenza di un ginocchio esteso può essere di tipo primitivo o secondario.

Il ginocchio esteso primitivo, o stiff knee (ginocchio rigido) può essere dovuto a:

- Abnorme reazione allo stiramento del quadricipite durante la risposta al carico;

- Co-contrazione di quadricipite ed ischiocrurali;

- Semplificazione;

- Reazione primitiva di sostegno o dominanza dello schema estensorio primitivo.

Figura 24 – Ginocchio esteso o stiff knee

Il ginocchio esteso primitivo altera in modo importante tutte le fasi del ciclo del passo: nella fase di risposta al carico ostacola l’avanzamento della tibia e riduce l’assorbimento dell’impatto con il suolo; nelle fasi di pre-oscillazione e inizio dell’oscillazione determina la perdita della fase di spinta e crea difficoltà al distacco delle dita; nella fase di oscillazione intermedia ostacola la clearance dell’arto. Nei casi in cui perdura anche in sospensione, impone soluzioni compensatorie durante il passaggio della verticale, come l’equino funzionale dell’arto controlaterale in carico, l’inclinazione del tronco controlaterale associata ad abduzione di anca oppure l’elevazione del bacino omolaterale (2).

Il ginocchio esteso secondario può essere legato a due principali fattori:

- Debolezza del quadricipite: nella fase di appoggio il soggetto mantiene il tronco antepulso e l’anca flessa con lo scopo di tenere il ginocchio in estensione senza necessità di attivazione muscolare; questo determina un ritardo nel distacco del tallone nella fase di appoggio terminale e delle dita, fattori che possono successivamente provocare lo strisciamento delle dita;

- Iperattività o retrazione del soleo: è la causa principale di estensione del ginocchio e si può manifestare in qualunque momento della fase di appoggio (2).

Deviazioni in varo-valgo

La deviazione in varismo o in valgismo può essere sia primitiva sia secondaria. Si parla di deviazione primitiva se questa è determinata da un disallineamento scheletrico costituzionale, mentre la deviazione secondaria può avvenire in seguito a determinate condizioni (2):

- Sollecitazione dinamica in valgo per valgo-pronazione del piede e angolo del passo aperto;

- Sollecitazione in varo per varo-supinazione del piede e angolo del passo chiuso;

- Sollecitazione in valgo associata a conflitto torsionale.

Anca

Le alterazioni più frequenti che troviamo nelle PCI sono caratterizzate da:

- Anca flessa

- Anca estesa

- Anca addotta

- Anca intraruotata

Anca flessa

L’anca flessa primitiva può essere dovuta a diversi fattori:

- Dominanza dello schema patologico in flessione;

- Contrattura/retrazione dei muscoli flessori;

- Abnorme reazione allo stiramento di questi muscoli nella fase di appoggio terminale.

La presenza di un’anca flessa determina un’instabilità del carico durante la fase di appoggio, ostacola la progressione del corpo e riduce la lunghezza del passo controlaterale (passo posteriore). La riduzione del passo posteriore comporta l’adozione di soluzioni compensatorie per permettere l’avanzamento dell’arto controlaterale, ad esempio il pivot sull’avampiede o l’intrarotazione della coscia. Ulteriori meccanismi compensatori diventano necessari nella fase terminale di appoggio, la quale richiederebbe un’ulteriore estensione dell’anca, come l’aumento della lordosi lombare per contenere l’inclinazione anteriore del tronco o la flessione del ginocchio (2).

Figura 25 - Inadeguata estensione dell'anca nella fase di appoggio intermedio. a. In assenza di compensi, il bacino e il tronco vengono proiettati in avanti. b. La lordosi lombare consente di riportare il tronco eretto. c. La flessione delle ginocchia compensa la flessione dell’anca riportando sia il bacino sia il tronco verticali.

L’anca flessa secondaria è intesa come una soluzione del sistema nervoso centrale per compensare un difetto a carico di un altro distretto corporeo:

- Durante la fase di sospensione può compensare una maggiore lunghezza funzionale o strutturale dell’arto in volo;

- Può esprimere un compenso ad un equino nascosto sull’arto in appoggio, associato all’iperestensione di ginocchio e all’antepulsione del tronco;

- Può essere un compenso alla flessione di ginocchio per ristabilire l’equilibrio statico.

Pertanto, l’anca flessa secondaria assume un’accezione più positiva rispetto all’anca flessa primitiva.

Figura 26 - Flessione dell'anca come compenso all'equino in volo.

Anca estesa

Questo termine viene inteso come inadeguata flessione durante la fase di oscillazione. Può essere legata a:

- Dominanza dello schema patologico estensorio;

- Debolezza o alterata attivazione dei flessori dell’anca.

L’anca estesa determina secondariamente una limitata flessione di ginocchio e può pertanto contribuire allo strisciamento del piede a terra. Questo comporta di conseguenza una riduzione del passo anteriore e della velocità del cammino.

In presenza di un’anca estesa possono essere attivati alcuni compensi, quali: la retroversione del bacino, la circonduzione dell’arto in volo, l’equino dinamico dell’arto in carico e il pendolo frontale del tronco con inclinazione controlaterale (2).

Figura 27 - Retroversione del bacino per favorire l'avanzamento dell'arto in volo.

Anca addotta

L’anca addotta può essere determinata da cause primitive o secondarie a difetti a carico di altri distretti.

Le cause primitive sono rappresentate da:

- Contrattura/retrazione degli adduttori e dell’ileopsoas;

- Contrattura/retrazione dei muscoli ischiocrurali;

- Abnorme reazione allo stiramento degli adduttori.

L’anca addotta può essere conseguente all’insufficienza del medio gluteo omolaterale. Questa condizione, associata ad un’importante contrattura/retrazione degli adduttori, può favorire la lussazione della testa del femore. Inoltre, l’anca addotta determina l’utilizzo dello schema a forbice nel cammino, il quale riduce la base di appoggio e quindi la stabilità del soggetto e ostacola la progressione dell’arto in volo.

Anca intraruotata

L’anca intraruotata può essere determinata da cause primitive o fattori periferici.

Tra le cause primitive vi sono:

- Contrattura/retrazione degli adduttori;

- Contrattura/retrazione degli ischiocrurali mediali (semitendinoso e semimebranoso).

Le cause periferiche sono caratterizzate da:

- Antiversione del collo femorale;

- Funzione di compenso alla debolezza del quadricipite.

Bacino

Antiversione del bacino

L’antiversione del bacino può essere legata a molteplici fattori:

- Difesa percettiva;

- Debolezza moderata degli estensori dell’anca;

- Contrattura/retrazione dei muscoli flessori dell’anca, specie dell’ileopsoas.

Un soggetto con antiversione del bacino adotta misure compensative quali la lordosi lombare per riportare il tronco in posizione verticale; questo avviene solamente se l’antiversione non è correlata a un disordine di carattere percettivo, in quel caso la verticalizzazione avrà un’ampiezza minore (2).

Retroversione del bacino

La retroversione del bacino può essere ricondotta a diversi fattori:

- Prevalenza della reazione segnapassi sulla reazione di sostegno;

- Azione volontaria durante la fase di oscillazione in caso di debolezza dei flessori dell’anca o di abnorme reazione allo stiramento degli ischiocrurali allo scopo di far avanzare l’arto in volo (2).

CAPITOLO 3 – L’ANALISI DEL CAMMINO NELLE PARALISI CEREBRALI INFANTILI

Introduzione alle metodiche di valutazione

Prima di definire cosa s’intende nello specifico con analisi del cammino, è opportuno far chiarezza su alcuni termini spesso utilizzati in ambito riabilitativo. Infatti i termini osservazione, misurazione e valutazione spesso vengono utilizzati in modo intercambiabile; in realtà, questi sono strettamente correlati tra loro, ma hanno significati diversi, prevedendo anche modalità di procedimento diverse (6).

L’osservazione non rappresenta una semplice identificazione di condizioni o di eventi, ma è un processo deduttivo, globale, che offre la possibilità di stimare le potenzialità di un soggetto nel tempo. Spesso il movimento viene analizzato attraverso la percezione di una visione di insieme (Gestalt perception) (6).

La misurazione è un processo che definisce una grandezza in rapporto ad un’unità standard; quindi, rappresenta il processo di quantificazione delle caratteristiche di individui o gruppi di individui (6).

Per valutazione s’intende la procedura di determinazione del significato di osservazioni e misurazioni. Valutare significa attribuire un significato, interpretare una misura o una serie di misure rispetto ad uno specifico contesto. La valutazione è indirizzata ad analizzare le informazioni ottenute, evidenziare il disturbo tentando di diagnosticare le cause per poter effettuare scelte operative (6).

Per un’analisi completa del movimento e in particolare del cammino il processo di valutazione si può organizzare principalmente su due livelli:

Valutazione qualitativa e osservazione diretta del movimento

Con questo metodo l’osservatore raccoglie attraverso l’osservazione immediata una visione di insieme del soggetto lasciandosi condurre da un approccio “gestaltico” che consente di individuare l’elemento prevalente, cioè ciò che caratterizza il pattern di movimento del paziente.

Anche se l’osservazione diretta permette di raccogliere una grande ricchezza di elementi qualitativi, presenta dei limiti evidenti:

- L’occhio umano non è in grado di osservare tutti gli elementi significativi di un gesto o di un’azione data la loro breve durata;

- Molti eventi si verificano simultaneamente a livello di vari distretti corporei; pertanto, l’osservatore dovrà necessariamente concentrare la sua attenzione solo su un singolo evento per volta;

- La valutazione qualitativa dipende dal grado di conoscenza soggettiva, quindi il giudizio finale spesso dipende dal livello personale di esperienza dell’operatore (6).

Uno strumento semplice per documentare la “qualità del movimento” è la videoregistrazione. Questo strumento è facile da usare, non disturba il soggetto e può essere utilizzato ripetutamente; inoltre, permette di misurare quanto un individuo è cambiato, rispetto a sé stesso e al modello ideale, nel tempo.

Valutazione quantitativa attraverso l’utilizzo di test standardizzarti e scale di valutazione

Questo tipo di valutazione permette:

- Di ottenere misurazioni valide e precise per fornire indicazioni utili a descrivere e classificare i diversi profili fisiopatologici;

- Di fornire, oltre ad un giudizio clinico, un giudizio quantitativo della situazione del paziente con lo scopo di valutare l’evoluzione funzionale e il cambiamento nel tempo;

- Di documentare vantaggi e svantaggi dell’intervento terapeutico.

Per una corretta evidenza scientifica le scale ed i test di valutazione devono rispondere a dei requisiti fondamentali, che sono: l’affidabilità, la validità e l’appropriatezza.

L’affidabilità o la ripetibilità è la capacità di uno strumento di fornire la stessa misurazione nell’uso ripetuto sia da parte dello stesso osservatore, in momenti diversi, sia da parte di osservatori diversi in situazioni differenti. L’affidabilità indica quanto una misura sia influenzata da errori casuali. Affinché uno strumento di valutazione sia affidabile è necessario che tutte le condizioni siano mantenute costanti da parte dell’operatore (12).

La validità, ovvero le “caratteristiche intrinseche dello strumento”, rappresenta il grado di accuratezza con cui uno strumento misura effettivamente ciò che si intende misurare, il grado in cui uno strumento aderisce al modello teorico di riferimento, il grado di correlazione di una nuova misura rispetto ad un’altra già accettata come valida e la capacità di uno strumento di rilevare cambiamenti del fenomeno osservato (12). Si distinguono diversi tipi di validità: per contenuto, per criterio, per costrutto e nominale.

La “face validity”, o validità nominale, è il livello più basso di validità e si basa sull’opinione personale dell’osservatore.

La validità per costrutto invece è determinata dal ragionamento teorico che uno strumento di valutazione del cammino misuri adeguatamente le variabili dell’andatura selezionate.

Si parla di validità per contenuto quando si ritiene che uno strumento di valutazione includa i domini richiesti per valutare ciò che si è stabilito.

Infine la validità per criterio (o empirica) è il più alto livello di validità di uno strumento di valutazione; viene valutata confrontando i risultati ottenuti dallo strumento con il criterio di misurazione standard, che nel caso del cammino è l’analisi tridimensionale computerizzata (12).

L’appropriatezza definisce l’ambito di applicazione nel quale essa è valida, significativa e utile rispetto allo scopo che si prefigge.

Uno strumento di valutazione dovrebbe comunque essere efficiente, di facile somministrazione da parte dell’operatore e tollerato per tempi e modalità di utilizzo da parte del paziente.

Inoltre, per quanto riguarda nello specifico lo studio del cammino, vi è un ulteriore livello di valutazione: l’analisi biomeccanica del cammino attraverso tecniche strumentali (6).

Il crescente interesse per lo studio del cammino ha portato allo sviluppo e all’utilizzo di strumenti di osservazione e valutazione sempre più sofisticati e accurati. Infatti, negli ultimi vent’anni all’osservazione diretta si sono affiancate tecniche strumentali che hanno permesso un’analisi della biomeccanica della deambulazione, quali la Gait Analysis. Nella pratica clinica è molto sentita l’esigenza di metodologie strumentali che permettono di documentare oggettivamente la fisiologia articolare, le alterazioni funzionali e i compensi legati ai processi patologici e in particolare l’evoluzione spontanea e la risposta al trattamento riabilitativo (conservativo o chirurgico). Per tale scopo si sono sviluppati laboratori di bioingegneria dotati di tecnologie sofisticate, dalle più semplici (accelerometri, elettrogoniometri) a quelle più complesse (sistemi optoelettronici) in grado di fornire elementi di conoscenza generale dei meccanismi fisiologici che regolano il movimento normale e patologico utilizzabili nella pratica clinica quotidiana (6).

Definizione di analisi del cammino

L'analisi del cammino può essere definita come l'insieme delle procedure per osservare, registrare, analizzare ed interpretare i vari pattern di movimento (13). Le tecniche utilizzate variano dalla semplice osservazione a sofisticate analisi computerizzate della biomeccanica (14).

Gli obiettivi dell'analisi del cammino sono stati tradizionalmente quelli di raccogliere informazioni per comprendere il controllo, migliorare le prestazioni, diagnosticare i disturbi del movimento, valutare i programmi di trattamento e riabilitazione e monitorare l’evoluzione nel tempo.

L'analisi clinica del cammino può essere ulteriormente definita come il processo di registrazione e interpretazione delle misure biomeccaniche dell'andatura per comprendere gli effetti della malattia e le limitazioni funzionali che contribuiscono alla disabilità durante la deambulazione (13).

Alterazioni in uno dei sistemi che controllano il cammino, ad esempio quello neurale, possono essere parzialmente compensate da altre strutture e modificare la funzione portando a nuovi adattamenti e cambiamenti che vengono valutati attraverso l'analisi clinica del cammino (13).

Nel momento stesso in cui si pensa alla valutazione del cammino è fondamentale fare una scelta sulla tecnica più adatta. Non essendo disponibile un unico sistema ottimale, la selezione si basa sui bisogni, sul personale e sulle finanze del contesto in cui ci si trova. Alcune decisioni sono facoltative, mentre altre sono determinate dal tipo di patologia da analizzare. Un aiuto fondamentale nella scelta risiede nell’abilità di effettuare un’accurata analisi osservazionale del cammino (3).